自らが帝位につこうとする蘇我入鹿は、帝を御所から追いだし、横暴の限りを尽くしている。帝の復権を願う藤原鎌足らは、服従したと見せかけ秘かに反撃の時を伺う…。

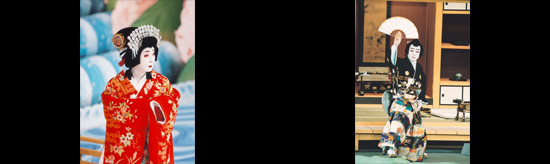

古代王朝を舞台に、いくつもの伝説を取り込んで織り上げた江戸時代の“大古代ロマン”。

春日山を望む小松原。野遊びに出た大判事清澄(だいはんじきよずみ)の息子久我之助(こがのすけ)と、太宰少弐(だざいのしょうに)の娘雛鳥(ひなどり)が出会い、一目で恋に落ちる。恥ずかしがって目も合わせられない二人の仲を腰元たちが吹き矢の竹筒をつかって取り持つ。そこへ蘇我入鹿(そがのいるか)の家来宮越玄藩(みやこしげんば)があらわれ、二人の家は領地争いする敵同然の家柄であることがわかり、落胆した雛鳥は帰ってゆく。そこへ帝の寵愛を受ける采女(うねめ)の局が、入鹿の手を逃れてくる。采女に仕える久我之助は、采女が入水したように見せかけ密かに匿うことにする。

少弐の後室(未亡人)定高(さだか)が守る太宰家に、入鹿がやってきて娘の雛鳥をおのれの妃に差し出すように命じる。また大判事をも呼びつけ、久我之助を入鹿の臣下とするよう迫る。命令に従わぬ時はこの花のように散らせると威嚇し、満開の桜の枝を二人に与える。

吉野川を挟んで、紀伊の国(きのくに)の背山(せやま)と、大和国の妹山(いもやま)は桜の季節。はなやぎをよそに、背山の大判事の下館(しもやかた=別宅)には謹慎を命じられた久我之助が、妹山の太宰の下館には恋煩いの雛鳥が養生に来ている。妹山の館には雛人形が美しく飾られているが、雛鳥はかなわぬ恋にふさぎ込んでいる。二人を隔てる川の流れは速くいかんともしがたい。川岸から手を差し伸べ“心ばかりが抱きあう”ふたり。そこへそれぞれの親の来訪が告げられる。

桜の枝を手に、下館に向かう大判事と後室定高が川越しに言葉を交わす。子よりも家が大事と口では言いながら、子は助けたい。それぞれの子が入鹿の命令に服すと納得したら、桜の花を散らさずに川に流し無事を知らせることを申し合わせる。 館についた定高は、雛鳥に恋しい久我之助の命を助けるためにも、入鹿へ嫁入りするよう説得する。一方背山の大判事は久我之助の忠義を立てさせるため切腹を許す。

妹山では、飾っていた女雛の首がおちたのを見つめる雛鳥を見て、定高は入鹿の命令を拒むために娘の首を切る決意をする。一方、刀をわが身に突き立てた久我之助は、雛鳥が後を追わぬように、大判事に桜花のついた枝を吉野川に流すように頼む。それが流れるのを見た雛鳥は久我之助の無事を喜び「千年も万年も御無事で長生きあそばして、未来で添うてくださんせ」と母の前に首を差し出す。定高も花の枝を川へ投げ入れ、刀を振りおろす。

大判事と久我之助も、妹山から桜が流れるのを見て安心するが、妹山でわっとあがる泣き声に、雛鳥が死んだことを悟る。定高も瀕死の久我之助の姿を見つける。自分は死んでも相手は助かるように、相手の子どもは助かるようにと願って投げた桜花の思いはともに叶わなかった。 せめて久我之助の息あるうちに娘を嫁入りさせたいと、定高は雛道具とともに雛鳥の首を川の流れに乗せて背山へ送る。大判事がそれを弓で引き寄せる。それはあたかも、塔婆や燈籠などを流して、死者を供養する流れ灌頂のごとき光景となった。もはや両家の遺恨も消えた。残された親はともに二人に悲しい祝福を与え、大判事は久我之助を介錯(かいしゃく)するのだった。

一方、こちらは三輪の里。杉酒屋の娘お三輪には想う人ができた。最近隣家へ越してきた烏帽子折(えぼしおり)の求女(もとめ)である。添い遂げられるように、七夕飾りに赤糸と白糸の苧環(おだまき)を供えて祈っている。苧環は糸繰りに使う道具だ。ところがその求女のもとには身分の高そうな姫が訪ねてきて、求女が帰る姫を追って駆け出していくものだから、お三輪は黙っていられない。必死にそのあとを追ってゆく。途中お三輪は二人に追いつき、姫に文句を言い、激しい女同士の争いとなる。求女は苧環の白糸の端を逃げる姫の袖に付け、お三輪は求女に赤い糸をつけ、その糸を頼りにそれぞれが暗い山道を進んでゆく。

蘇我入鹿が三笠山に新たに建てた御殿に、御殿にふさわしからぬ無骨な鱶七(ふかしち)という漁師がやってくる。政敵である藤原鎌足(ふじわらのかまたり)の使いと聞いて入鹿はあやしむが、鱶七は臆することなく、手土産にもってきた酒を飲み、豪胆にも突き出された槍の穂先を枕に寝入ってしまう。

三笠山御殿に求女のもとを訪れていた姫が戻ってくる。実は彼女は入鹿の妹橘姫であった。逆賊の妹という負い目から身分を明かせず、人目を忍んで求女のもとへでかけていたのだ。次いで求女も糸をたどってやってくる。彼も実は藤原鎌足の息子淡海(たんかい)だが、身をやつして入鹿討伐の機会を探っているのだ。二人は気を利かせた官女たちに迎えられ奥の間に入る。遅れてたどりついたお三輪は、見たこともない立派な御殿で途方に暮れる。応対に出た官女たちは姫の恋敵と勘づき、大勢でお三輪を取り囲み、恋人に会わせると言いながら御殿のしきたりを押し付けたり、歌を歌わせたりして散々にいじめぬく。

だまされたと知ったお三輪がしょんぼりと帰ろうとしたときに、奥から求女と橘姫の祝言を祝う声が聞こえてきた。理性を失い嫉妬に燃え上がったお三輪は眉逆立てて、奥へ駆け入ろうとする。しかしそのお三輪に鱶七が刃を突き立てた。彼も実は鎌足の家来金輪五郎(かなわのごろう)といい、入鹿を倒すために必要な、疑着の相(ぎちゃくのそう=嫉妬の形相)の女の生き血を探していたのだ。入鹿討伐という求女の大望に役に立てると聞かされ、お三輪は未来で結ばれることを願いながら死んでゆく。

松竹株式会社、国立国会図書館から許可を受けた写真を掲載しています。

当サイトに掲載されているすべての記事・写真の無断転載を禁じます。

©松竹株式会社 / ©国立国会図書館 / © 歌舞伎 on the web. All Rights Reserved.